24 июля с.г. Андрей Рудой, объявленный Министерством юстиции РФ иностранным агентом, выпустил на ютуб-канале «Вестник Бури» видео «Сталин – убийца коммунистов». 15 мая Рудой в своём телеграм-канале задался вопросом: «Сделать что ли как-нибудь выпуск о том, как товарищ Сталин и компания коммунистов и прочих левых уничтожали?»1. Уже 19 мая выпуск про Сталина был анонсирован на Бусти «Вестника Бури»2. 16 июня, говоря о работе с материалом, он пишет в телеграм-канале: «Пердаки скуфо-марксистских совкодрочеров и диванных мифологизаторов будут демонтированы праведным пламенем коммунистической преисподней!»3. 3 июля, очередной «трейлер»: «…Я долгое время не мог нащупать самого главного. Но теперь, кажется, сердцевина процессов найдена. Она имеет, кстати, вполне себе базисный политэкономический характер. Подробнее будет в самом выпуске»4. 19 июля, продолжая подогревать интерес: «Можно было бы не поднимать эту тему, если бы мне было абсолютно плевать на левую идею и её реализацию в современном мире. Можно было бы спокойно зарабатывать на советской ностальгии и мифологизированном культе Сталина. Но я выбрал другой путь – просто потому что я марксист, а потому единственное, что я боготворю – это критический подход. Этот выпуск не только о неудобном прошлом. Неудобном, кстати, не только для совкодрочеров, но и для либералов/правых. Этот выпуск ставит фундаментальные вопросы политэкономического характера касательно будущего социализма»5.

Как видите, материал подан весьма претенциозно. «Лучший ролик про сталинские репрессии на ютубе»6. Давайте же ознакомимся с ним, тем более, что Рудой, как заявлялось, «перелопатил тонны литературы» ради этого7. Не будем досконально разбирать каждую фразу (под это лучше подошёл бы формат видео в жанре «реакция»), а сделаем упор на источники, литературу и методологию, которые использует Рудой.

I. Ленин и левые

Прежде, чем перейти к событиям 1930-х, Рудой пробежался по истории взаимоотношений большевиков с другими (то есть непролетарскими) левыми течениями.

«Довольно закономерным выглядит инициированный лично Лениным открытый процесс над главами левых эсеров в 1922 году. Все лидеры партии были приговорены к смертной казни, но она была заменена более мягким наказанием, потому что время было ещё помягче. Довольно иронично, но сталинских репрессий не переживёт не только ни один из подсудимых, но и их защитники, в числе которых был, кстати, и Бухарин. Не переживут Большого террора и главный следователь по этому делу – Николай Крыленко, и главный судья по делу – Юрий Пятаков.

С левыми эсерами всё было печально, но, по крайней мере, логично, потому что они перешли действительно к террористической борьбе против большевиков».

Трудно поспорить с этим заключением, но есть несколько нюансов. Левых эсеров судили ещё в 1918 году, после мятежа, и лидеров партии левых эсеров к расстрелу не приговаривали. Марию Спиридонову приговорили к одному году тюрьмы, но даже этот срок она не отбывала, поскольку была амнистирована «за особые заслуги перед революцией». Контрреволюционную деятельность она не прекратила, потому и к ответственности в дальнейшем привлекалась неоднократно. Это далеко не единственный пример, доказывающий порочность снисходительного отношения к врагам из-за их былых заслуг. Что касается процесса 1922 года, то на нём судили верхушку правых эсеров, которые изначально являлись противниками пролетарской революции. Утверждение, что ни один из подсудимых не пережил «сталинские репрессии», манипулятивно, поскольку ряд подсудимых попросту не дожил до репрессий 1937 – 1938 гг., а кто-то даже пережил их. Абрам Гоц, если верить Википедии, умер в исправительно-трудовом лагере в 1940 году. Евгений Тимофеев был расстрелян в 1941 году (как и Спиридонова), что хронологически не относится к периоду «Большого террора».

Неужели так трудно было перепроверить, каких именно эсеров судили в 1922 году? Далее речь идёт об анархистах и меньшевиках.

Большевики приходили к власти без стремления уничтожить левую оппозицию [вне ВКП(б) – прим.], но по факту они её уничтожили. Причём целенаправленно. Отчасти это казалось логичным, как в случае с левыми эсерами, а отчасти, как в случае с меньшевиками и анархистами, ситуация была крайне неприятной и некрасивой со стороны большевиков. <…> В моменте это можно назвать даже очевидным решением, но на долгой дистанции вот эта вот зачистка левого спектра оказалась губительной для самого советского проекта.

Почему «зачистка левого спектра оказалась губительной» и что подразумевается под «советским проектом» Рудой так и не пояснил. Самое главное здесь – игнорирование классового подхода, если не считать мимолётного упоминания о мелкобуржуазности анархистов. По методологии это скорее смахивает на буржуазную политологию. Если идеологии тех или иных политических групп принято считать «левыми», это не значит, что они выражают интересы пролетариата. Последовательно интересы пролетариата может выражать только та сила, которая стоит на позициях революционного марксизма, каковой в реалиях советского государства являлась партия большевиков. Все прочие «левые» течения на том или ином этапе становятся реакционными, что требует соответствующего к ним отношения со стороны пролетарских сил.

Пути с пролетарской революцией у меньшевиков окончательно разошлись в 1917 году, у левых эсеров – в 1918 году, у анархистов – в 1920 году. Укрепление диктатуры пролетариата и смычка между рабочим классом и крестьянством стали бы невозможными, если бы подобные силы имели политический вес в советском государстве, учитывая, что в 1920-е годы экономический базис ещё не был социалистическим в полной мере.

Тем самым Рудой становится на леволиберальные позиции, отказываясь смотреть на процесс борьбы с непролетарскими левыми как на выражение классовой борьбы.

II. СССР – правовое государство?

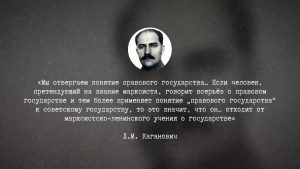

Продолжая развивать тему предпосылок репрессий 1930-х, Рудой обвиняет Ленина и его соратников в построении неправильного правового режима, не погнушавшись переврать слова Л. М. Кагановича.

Так выглядит цитата Кагановича в видео Рудого. Ни ссылки на источник, ни указания времени и контекста. А зачем? Вы что, Рудому не верите?

Эти слова вырваны из доклада Кагановича, прочитанного в Институте советского строительства и права Коммунистической Академии 4 ноября

1929 года. Называется «Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом». В этом докладе Каганович не воспевает правовой беспредел, как это представляется в данной агитке, а говорит о несостоятельности самой концепции «правового государства».

…Мы отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного государства. Как марксисты, мы считаем, что буржуазное государство, прикрываемое формой права, закона, демократии, формального равенства, по сути дела есть ни что иное как буржуазная диктатура. Понятие «правовое государство» изобретено буржуазными учёными для того, чтобы скрыть классовую природу буржуазного государства. Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьёз о правовом государстве и тем более применяет понятие «правового государства» к советскому государству, то это значит, что он идёт на поводу у буржуазных юристов, – это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государств»8.

Сказано это было в контексте критики работы А. Л. Малицкого «Советская конституция» (Харьков, 1924). Каганович специально для рудых ниже подчёркивает: «Конечно, всё это не исключает закона. У нас есть законы. Наши законы определяют функции и круг деятельности отдельных органов государственной власти. Но наши законы определяются революционной целесообразностью в каждый данный момент»9.

III. Откровения фашиствующего следователя

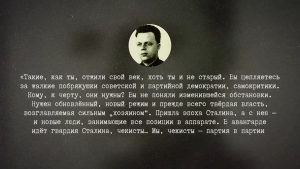

Далее кратко излагается троцкистская теория о бюрократическом перерождении и продвигается тезис, что с помощью репрессий бюрократия боролась с революционными кадрами в руководстве. В подтверждение этого нельзя было привести ничего лучше, чем слова следователя П. Я. Мешика, о которых известно из воспоминаний человека, которого он допрашивал.

Эти слова поданы как прямая цитата. Либо у репрессированного Мильчакова была феноменальная память, либо Мешик разрешил ему вести собственную стенограмму своего допроса. Под запись допрашиваемого Мильчакова он без стеснения назвал «жалкими побрякушками» то, что составляло основу государственного и партийного устройства, а также самокритику, которая, как и просто критика, пропагандировалась едва ли не на каждом официальном мероприятии, а также во множестве статей, книг и кинокартин того периода. Чем ещё заниматься следователю на допросе, кроме как, подобно кинозлодею, откровенничать перед жертвой о своих полуфашистских устремлениях. Верим. Ведь Мильчаков как мемуарист – лицо ни разу не заинтересованное, у него не было причин что-то исказить и представить дело в нужном свете. Да и когда такое было, чтобы человеческая память претерпевала непреднамеренные искажения… Каждый историк, в том числе Рудой, знает, что самая надёжная категория источников – это чьи-то воспоминания.

Если без сарказма, то эта сомнительная цитата могла быть приведена только с одной целью – манипулировать эмоциями зрителей. Грубый и дешёвый приём, рассчитанный на тех, кто смотрит недостаточно вдумчиво и внимательно. Как и в случае с цитатой Кагановича, мы видим, что Рудой не заинтересован в объективном анализе, его цель – пропаганда, в худшем смысле этого слова.

IV. Марксистский анализ от Рудого

…В какой-то момент, укопавшись в материалы, я, кажется, нашёл ответ. И кроется он как раз-таки в марксистском политэкономическом понимании ситуации.

Тут всё вышло по базису. Важным фундаментом репрессий стала экономическая модель СССР и концепция сталинской модернизации. Дело в том, что все 1920-е годы прошли в дискуссиях о том, как же строить социализм. Была масса вариантов и предложений, но в итоге возобладала сталинская идея жёсткой централизованной мобилизационной экономики, экономики большого экономического рывка. В рамках такой модели всё хозяйство страны должно было работать как единая фабрика, при полном единоначалии и уничтожении самостоятельности экономических субъектов. Даже кооперативная собственность колхозов была жёстко встроена в государственное планирование. Нужно было быстро и эффективно перебрасывать ресурсы из одних секторов в другие. Просто одним росчерком пера. И это делалось.

Возникла сверхмонополия, подчинённая плану и директивам. Подумайте только, с конца 1920-х годов Политбюро сосредоточило в своих руках не только важнейшие экономические и политические процессы, но и процессы многими уровнями ниже. <…>

Да, Советский Союз не обязан был идти по данной дороге. Да, можно было бы развивать кооперацию, экономическое пролетарское самоуправление, и таких предложений в 1920-е годы была масса. Но предчувствие скорой войны и необходимость индустриализации страны заставили сталинское руководство выбрать тот путь, который оно выбрало.

Никакого самоуправления, никаких демаршей и сомнений на местах. Политбюро приняло решение, наркомы послали директивы – выполняй и не размышляй

Как вы думаете, совместима ли эта экономическая модель с советской демократией? Ну как бы очевидно, что нет. Оппозиция и вообще все «рассуждающие» стали восприниматься как враги, как вредители, мешающие созданию советской индустрии, которая должна, в свою очередь, стать основой для социализма.

Врёт как Троцкий. Конечно, если подразумевать под демократией наличие меньшевиков и анархистов в парламенте, то такую демократию сочетать с насущными задачами советского общества действительно было бы непросто. Если же мы говорим о пролетарской демократии, то в 1930-е она была не без изъянов, но всё же имела место. Более того, она развивалась, и важной вехой здесь стала Конституция 1936 года: всеобщее избирательное право (отмена категории лишенцев); равные и прямые выборы при тайном голосовании во все Советы. В обсуждении Конституции участвовало 55 % всего взрослого населения Советского Союза, и это обсуждение не было формальностью или имитацией. Прибавим к этому то, что критика и самокритика на собраниях и в печати (в том числе по адресу вышестоящих лиц) являлись частью повседневности и пропагандировались повсеместно.

Никто не утверждает, что эти свободы были совершенны. Конституция не отражала фактическое положение партии, которая по сути дублировала советский госаппарат и при этом находилась вне правовых рамок. Но и представление о тотальном подавлении гражданской субъектности является ложным. Конечно, иные «рассуждающие» могли восприниматься как враги, но если таковые «рассуждали» в стиле Рудого, было ли неверным это восприятие?

V. Убийство Кирова и несуществующие заговоры

[Застреливший Кирова] Николаев, как сейчас уже достоверно установлено, был убийцей-одиночкой. Им двигали личные мотивы и не совсем здоровый рассудок. Но для Сталина и членов Политбюро это стало шоковой новостью, заставившей их искать заговоры в партии, ведь Николаев-то был партийным.

Кем «достоверно установлено», что Николаев был одиночкой? Что за «личные мотивы» им двигали? Мог бы уже прямо пересказать пошлую байку, что Киров спал с женой Николаева (вы её фотокарточку видели?), уровень материала всё равно ниже не просядет.

Только параноик и негодяй начнёт «искать заговоры в партии», когда и так очевидно, что Николаев просто по совпадению крутился в кругах зиновьевцев и местные чекисты этого случайно не замечали – за всеми не уследишь. Хотя однажды охрана задержала его, когда тот наблюдал за домом Кирова, имея при себе револьвер, но в оперативном отделе Николаева отпустили. Просто по глупости маху дали, как заверял потом Ягода10.

Ещё характерный факт: после убийства первичными оперативными мероприятиями занималась милиция, причём из свидетельства П. П. Громова, на тот момент – заместителя начальника ЛУРа, следует, что имели место попытки саботажа работы уголовного розыска со стороны местного руководства НКВД11. Органы госбезопасности занялись делом уже после того, как милиционеры прибыли на место преступления; установили адреса Николаева и его близких; выставили засады на этих адресах; доставили в УНКВД сестру и мать Николаева; в засаде поймали брата Николаева – Петра, который, будучи дезертиром и радикальным антисоветчиком, оказал вооружённое сопротивление12.

Супруга Николаева, Мильда Драуле, осведомлённая о планах мужа, по совпадению взяла пропуск, чтобы послушать доклад Кирова 1 декабря 1934 года – в день его убийства13.

Борисов, пожилой телохранитель Кирова (которого в момент убийства случайно не оказалось рядом), случайно на следующий день после убийства погиб в автокатастрофе. Потому что случайно якобы не оказалось легковой автомашины, чтобы доставить ценного свидетеля на допрос правительственной комиссии, и его повезли на грузовике. На котором якобы оказалось неисправно рулевое управление. По счастливой случайности, кроме Борисова в аварии никто серьёзно не пострадал (его сопровождали два человека, не считая шофёра). Осмотреть место аварии судмедэкспертам не дали14 – надо полагать, не до того было.

Следователи Ягоды свалили всю вину на группу зиновьевцев – так называемый «Ленинградский центр» – которые, включая Николаева, были расстреляны менее чем через месяц после убийства Кирова.

В общем, очевидно, что за «одиночкой» Николаевым никто не стоял и никто в здравом уме не стал бы подозревать заговор. Так достоверно установлено достоверными источниками Рудого.

Виновным в заговоре Ягоду признал Третий московский процесс, который Рудой называет «вершиной абсурда».

Мой любимый момент там, где Ягода признаётся, что через своих агентов-энкавэдэшников (которые, кстати, действительно окружали Максима Горького), он провоцировал известного писателя на посиделки около костра с целью подорвать его здоровье.

Во-первых, не с целью подорвать здоровье (оно у Горького и так было подорвано), а с целью свети поскорее в могилу, фактически – убить, как это Ягода вероятно ранее провернул с Менжинским. Во-вторых, «посиделками у костра» дело не ограничивалось, это не было основным способом умерщвления Горького. Горького целенаправленно убивала группа медиков, завербованных Ягодой. Авторитет Горького в СССР и за рубежом был опасен для контрреволюционного переворота, который планировали Бухарин, Ягода и ряд других перерожденцев.

Таковы заключения Третьего московского процесса 1938 года. Мы не берёмся утверждать, что установленные этим процессом факты отражают события в полной мере объективно, поскольку обвинения основаны на показаниях свидетелей и подсудимых при довольно скудных и сомнительных вещественных доказательствах. Однако, если взять во внимание богатый конспиративный опыт обвиняемых и зачаточный уровень развития средств слежения, надо признать, что стопроцентно подтвердить наличие заговора в тех условиях могла лишь открытая попытка переворота, причём обязательно успешная, чтобы не оставлять сомнений в истинных намерениях заговорщиков.

Кроме того, открытый процесс – это довольно-таки трудоёмкий и рисковый способ избавления от политических оппонентов. Достаточно вспомнить Лейпцигский процесс 1933 года. Не лишним было бы также задаться вопросом, а являлись ли подсудимые политическими оппонентами советского руководства и персонально Сталина к середине 1930-х годов? Открыто они это не проявляли. Один из ключевых фигурантов – Бухарин – на всех публичных выступлениях и в печати выражал полную лояльность, в 1936 году даже написал «Поэму о Сталине», которая, впрочем, не была опубликована при жизни автора. О каком истреблении революционных кадров бюрократией мы в таком случае говорим? Разве подобные «раскаявшиеся грешники» («раскаявшиеся» за уклоны в 1910-х и 1920-х годах) не являются мечтой и опорой любого бюрократа? Или их «покаяния» всё же были тактическим антипартийным ходом, как утверждалось впоследствии?

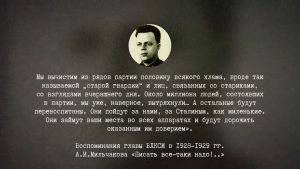

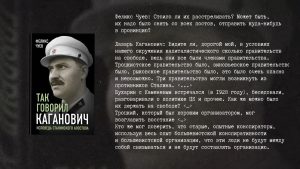

Пытаясь раскрыть «логику уничтожения старых большевиков», Рудой вновь перевирает Кагановича, произвольно покромсав его цитаты из книги Ф. Чуева «Так говорил Каганович».

Чтобы понять всю степень нелепости и нечистоплотности Рудого – не поленитесь и откройте книгу, на которую он ссылается. В издании 2019 года интересующий нас фрагмент находится на страницах 167 – 174. Приводить оригинальный текст мы не будем – слишком большой объём. Если ознакомитесь с указанным фрагментом – сами увидите – Каганович говорил совсем не то, что удобно Рудому. Он говорил и о мотивах, и об очных ставках. И вот какой вывод следует у Рудого, исходя из приведённых слов многострадального Кагановича:

Просто вдумайтесь. Сталинское руководство уничтожало старую большевистскую гвардию, оппозиционеров и даже бывших оппозиционеров просто превентивно, просто из принципа «как бы чего не вышло.

Как и цитаты Кагановича, эти кривляния Рудого тоже лучше видеть в оригинале.

VI. Выдача немецких коммунистов рейху

Особое внимание стоит уделить вопросу о выдаче немецких коммунистов в нацистскую Германию. Прежде всего стоит отметить, что лица, о которых идёт речь, были осуждены в Советском Союзе, признаны виновными и не рассматривались советской стороной в качестве коммунистов и соратников по революционному движению. Чистки происходили не только в советском партийном и государственном аппарате, но и среди политической эмиграции, в том числе среди представителей КПГ. Мы не берёмся судить, насколько оправданным было преследование того или иного конкретного лица, но всё же определённая логика в действиях советского руководства была.

Подписание пакта Молотова – Риббентропа и последующее «потепление» были необходимы для отсрочки войны и подготовки к ней. Отправка советских заключённых – подданных рейха в рейх могла рассматриваться в качестве своего рода «жеста доброй воли». Они попадали в распоряжение того государства, подданными которого являлись. С одной стороны, советское руководство, очевидно, осознавало, что речь идёт о фашистском государстве и что не для всех заключённых прибытие туда означает освобождение. С другой, на тот момент не было и не могло быть полного видения того, что из себя представляет нацистский концлагерь и чем он станет в годы войны, сам режим ещё не раскрыл свою сущность в полной мере.

Подписание пакта Молотова – Риббентропа и последующее «потепление» были необходимы для отсрочки войны и подготовки к ней. Отправка советских заключённых – подданных рейха в рейх могла рассматриваться в качестве своего рода «жеста доброй воли». Они попадали в распоряжение того государства, подданными которого являлись. С одной стороны, советское руководство, очевидно, осознавало, что речь идёт о фашистском государстве и что не для всех заключённых прибытие туда означает освобождение. С другой, на тот момент не было и не могло быть полного видения того, что из себя представляет нацистский концлагерь и чем он станет в годы войны, сам режим ещё не раскрыл свою сущность в полной мере.

Отдельный вопрос, почему советское руководство в этой связи не настояло на освобождении тех узников гитлеровского режима, которые признавались товарищами, Эрнста Тельмана и многих других. Ответить на этот вопрос действительно непросто. Возможно, основными причинами были отсутствие у них советского гражданства и надежды на их вызволение в дальнейшем.

Отдельный вопрос, почему советское руководство в этой связи не настояло на освобождении тех узников гитлеровского режима, которые признавались товарищами, Эрнста Тельмана и многих других. Ответить на этот вопрос действительно непросто. Возможно, основными причинами были отсутствие у них советского гражданства и надежды на их вызволение в дальнейшем.

В любом случае, значительная часть представителей КПГ, находившихся в Советском Союзе, продолжала свою деятельность и впоследствии внесла существенный вклад в победу над германским фашизмом и становление Германской Демократической Республики. Поэтому крайне циничен тезис Рудого, что, в случае освобождения Тельмана, «его участь в Советском Союзе была бы, скорее всего, примерно такой же». Такой же, как в Бухенвальде?

В любом случае, значительная часть представителей КПГ, находившихся в Советском Союзе, продолжала свою деятельность и впоследствии внесла существенный вклад в победу над германским фашизмом и становление Германской Демократической Республики. Поэтому крайне циничен тезис Рудого, что, в случае освобождения Тельмана, «его участь в Советском Союзе была бы, скорее всего, примерно такой же». Такой же, как в Бухенвальде?

Рудой, как и прежде, давит на эмоции, подбирая удобные для себя цитаты. Приводит цитату Маргариты Бубер-Нойманн, ранее состоявшей в КПГ и являвшейся супругой Хайнца Нойманна – довольно заметного деятеля КПГ, репрессированного в 1937 году в СССР.

Прежде всего стоит сказать, что коммунисткой по существу Бубер-Нойманн не являлась, о чём ярко свидетельствует вся её послевоенная биография – обличения СССР в том свете, в тех формах, которые были избраны ею, с фактическим приравниванием «сталинизма» к фашизму, в условиях Холодной войны (цитируемые мемуары изданы в 1949 году) объективно означали литьё воды на мельницу буржуазной пропаганды в вопросе дискредитации коммунистического движения, которое в то время повсеместно было ориентировано на Советский Союз. Подлинный коммунист никогда не позволит личным обидам или иным мотивам превратить себя в орудие империализма и диктатуры капитала как таковой.

Хайнц Нойманн был по меньшей мере враждебно настроен в отношении советского руководства. Это следует из цитируемых мемуаров, где, помимо прочего, описывается его арест в апреле 1937 года. При описании обыска Бубер-Нойманн вспоминает следующее:

Мы сидели друг напротив друга. Мои колени не переставали дрожать. Хайнц вставлял короткие немецкие фразы между репликами на русском. Мы говорили на своём родном языке. «Сталин несёт ответственность за бесчисленные преступления. Если тебе суждено остаться в живых и снова уехать за границу, поезжай к Фридриху Адлеру…». А потом снова утешительное: «Не отчаивайся, может быть, мы увидимся снова когда-нибудь…15.

Мы не знаем, как было на самом деле, но в данных воспоминаниях описывается поведение не того человека, который считал бы себя преследуемым по ошибке и разделял курс партии.

VII. Выводы

Рудой:

«Сталин действительно провёл модернизацию и заложил фундамент, экономический фундамент для дальнейшей победы. Но уничтожил перспективы социализма».

Перспективы социализма нельзя уничтожить, если для них есть экономический фундамент. Это противоречит базовым положениям марксизма. Даже если мы на секунду представим, что всё было именно так, как преподнёс Рудой, подобное заключение является проявлением фатализма, поскольку означает, будто бы участь СССР была предопределена ещё за полвека, разумеется, по вине Сталина с его нетерпимостью к Троцкому и Бухарину. Если мы говорим о 1930-х годах, то был не просто экономический, а общественно-экономический фундамент; не просто индустриализация и планирование, а коллективизация и ликвидация классового антагонизма.

В этой небольшой статье, конечно, не освещён весь массив лжи и манипуляций, содержащихся в выпуске «Вестника Бури». Мы не стали останавливаться на многих интересных вещах, таких как цитирование мемуаров Судоплатова, на которые в качестве источника фактов не сошлётся ни один добросовестный исследователь, и тому подобных моментах.

Приведённой выборки достаточно, чтобы обоснованно говорить об осознанной попытке со стороны Рудого ввести многотысячную аудиторию в заблуждение. Конечно, эта попытка была обречена пусть на ограниченный, но успех. Ограниченный, потому что Рудого по старой памяти смотрит много грамотных, подкованных и просто мыслящих людей, умеющих перепроверить факты и распознать столь примитивные приёмы. Успех, потому что Рудой за годы своей публичной активности сумел накопить определённый «капитал», если угодно, «кредит доверия» среди людей левых взглядов. Одно дело, когда антисоветской пропагандой занимаются откровенно буржуазные медиа, либералы и охранота, и совсем другое, когда это делают «свои»… на первый взгляд «свои». Конечно, такое может пошатнуть не очень устойчивых товарищей, особенно неофитов. Но пошатнуть куда? Просто к нелюбви к Сталину? Так ли важно, спустя столетие, отношение к давно почившим Сталину, Троцкому, Бухарину, Кагановичу и многим другим, когда действительность ставит на повестку совсем иные вопросы? Проблема несколько глубже обычного спора об истории и противоборства «фан-клубов», как это пытаются представить некоторые «объединители» левых.

История СССР и других социалистических стран для революционных марксистов – это, прежде всего, исторический опыт диктатуры пролетариата, опыт попыток, пусть и не увенчанных успехом, построения коммунистического общества. Анализ ошибок, просчётов, объективных и субъективных предпосылок побед и неудач, весь этот «багаж» важен для последующей реализации диктатуры пролетариата и в России, и в любой другой стране мира, в конечном счёте, от этого во многом зависит дело перехода всего человечества к новому этапу своей истории. Разумеется, речь идёт о научном анализе, основанном на марксистской методологии, а не о той пародии на марксизм, которая только дискредитирует этот опыт и сам марксизм. Настоящий марксизм «вооружает» пролетариат, а пародия на марксизм в исполнении Рудого пролетариат «разоружает». Потому что дискредитация исторического опыта диктатуры пролетариата – это именно «разоружение», откат революционной теории в XIX век, по сути – это одна из форм оппортунизма.

Фактически Рудой призывает отречься от опыта, в частности, классовой борьбы при построении социализма и при самом социализме, в том числе от опыта классовой борьбы внутри партии, выраженной в противостоянии различным оппортунистическим уклонам в ней.

Для Рудого любой левак (если не «сталинист», конечно) – друг трудового народа на все времена. Но мы-то, в отличие от Рудого, диалектики, и знаем – ничто не вечно под луной. «Левые» – это политологическая абстракция, ничего не значащая сама по себе, которая объединяет противоположные по своему классовому существу силы. Если тот или иной «левый» не стоит твёрдо на пролетарских позициях (то есть не коммунист), значит он стоит либо на буржуазных, либо, в лучшем случае, на мелкобуржуазных позициях. Но по мере обострения классовой борьбы и мелкобуржуазный элемент вынужден занять либо пролетарскую, либо буржуазную сторону – либо с революцией, либо с контрреволюцией. И речь здесь не только о периоде установления пролетарской диктатуры, но и о периоде построения социализма и коммунизма. В конечном счёте, человек либо становится на последовательные коммунистические позиции, либо встаёт на пути к освобождению трудового народа; либо, как вариант, вовсе завязывает с политикой и переходит в разряд обывателей.

Коммунисты также не живут в вакууме и тоже иногда впадают в те или иные уклоны, поскольку и они могут быть подвержены некоторым пережиткам, могут не определить вовремя верную линию в решении того или иного вопроса. Конечно, честный человек умеет исправлять ошибки, но ведь в партию приходят и чуждые элементы, от которых спасает только чистка рядов. Поэтому партия, если она хочет сохранить себя коммунистической по существу, должна и с уклонами бороться, и чистки проводить. Кроме того, личность любого человека, в том числе личность коммуниста, постоянно претерпевает изменения под влиянием всевозможных факторов, и не всегда эти изменения к лучшему. Кто прежде вносил полезный вклад в общее дело, может начать общему делу вредить.

Взять Рудого. Ещё недавно он наверняка честно делал свою работу, во всяком случае, не позволял себе глумиться над аудиторией. В какой-то момент он поставил личные интересы выше классовых, и вот каким он стал теперь, и до чего докатится в дальнейшем – покажет время.

Выпуск «Вестника Бури» выражает не позицию по историческому вопросу, а политическую линию. Линию леволиберального характера. То же мы наблюдаем у «Рабкора», который дал следующее описание дебатам Рудого и товарища Новикова на YouTube по содержанию выпуска «Вестника Бури»:

«У левых есть одно неловкое наследие, от которого полностью не получается откреститься даже самым неавторитарным левым. И у него есть имя – его зовут Сталин.

Конечно, большинство левых пытается отречься от этой фигуры и его кровавого следа в истории, объясняя это тем, что на каком-то повороте русская революция свернула не туда. Но всегда существует подвешенный вопрос, не приведет ли попытка радикально переделать социальное устройство на более справедливых ли, более рациональных ли основаниях, пусть даже строительство этой «утопии» будет вестись «научным методом» к столь же контргуманистическим последствиям.

Впрочем, встречаются еще такие левые, особенно в постсоветской России, которые считают, что со Сталиным не все так однозначно. Некоторых из них, впрочем, было бы уместно назвать сектой свидетелей Сталина, поскольку в своем упрямом отрицании верифицированных документами исторических фактов они напоминают плоскоземельщиков».

Верифицирующие документы – надо полагать, мемуары Судоплатова, надёрганные цитаты Кагановича и честное слово Рудого. У кого есть верифицирующие документы – тот не станет ослаблять свою позицию фальшивками и подлогами, если не дурак. Вообще комментарии здесь излишни, можно лишь добавить, что «неловкое наследие» – только те, кто подобное пишет и снимает.

Возвращаясь к вопросу о политической линии Рудого, стоит добавить, что им анонсировано создание «новой левой интернациональной организации»16. Значит, уже скоро представится возможность увидеть, что из себя представляет идейно-политическая платформа тех, кто допускает столь грубые и недобросовестные ошибки в оценке прошлого, и не только допускает, но и весьма агрессивно навязывает.

Возможно, находясь в эмиграции, Рудой решил стать в доску своим в леволиберальной среде, а без дискредитации исторического опыта диктатуры пролетариата это неосуществимо. Возможно, есть и другие причины. Нет смысла гадать, факты говорят сами за себя.

Егор Токарев

Ссылки:

1 https://t.me/ru_doy/5377

2 https://boosty.to/vestnikburi/posts/b614832d-3870-438b-891e-fcfd0f5d21e4

3 https://t.me/ru_doy/5480

4 https://t.me/ru_doy/5541

5 https://t.me/ru_doy/5587

6 https://t.me/ru_doy/5589

7 https://t.me/ru_doy/5551

8 Каганович Л. М. Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом // Советское государство и революция права. № 1, январь 1930. Издательство Коммунистической Академии. М. 1930. С. 9.

9 Там же.

10 Эхо выстрела в Смольном: История расследования убийства С. М. Кирова по документам ЦК КПСС. М.: МФД. 2017. С. 330 – 332.

11 Там же. 500 – 502.

12 Там же.

13 Там же. С. 488.

14 Там же. С. 537 – 538.

15 Margarete Buber-Neumann. Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Europa Verlag A. G. Zürich. 1949. S. 12.

16 https://t.me/ru_doy/5753